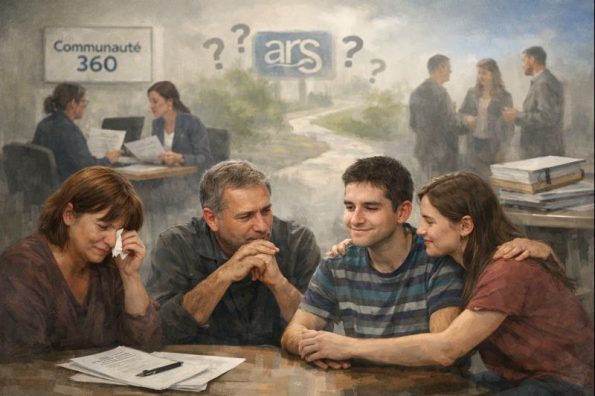

La Communauté 360 porte une promesse forte, et pour beaucoup de familles, une espérance réelle : celle d’une solidarité décloisonnée, accessible, attentive aux situations complexes, capable d’apporter des réponses là où les parcours traditionnels échouent. Cette promesse est précieuse, il faut le dire et le répéter.

Le témoignage qui suit s’inscrit dans cet esprit. Il ne vise ni à dénoncer des personnes, ni à remettre en cause les intentions ou l’engagement des professionnels. Il rend compte, de manière volontairement anonymisée, d’une expérience de terrain encore en chemin, où l’écart entre l’ambition des textes et la réalité vécue interroge. Il dit une douleur, une perte d’élan, une perte de chance, et une difficulté à trouver un interlocuteur capable de recevoir une demande structurante et de la tenir dans la durée.

Ce récit n’est pas un constat d’échec, mais une invitation à réfléchir collectivement. Il suggère qu’entre la promesse de la Communauté 360 — que beaucoup découvrent et perçoivent comme exceptionnelle — et sa mise en œuvre concrète face à des projets de vie complexes et de long terme, il reste sans doute un chemin à parcourir. Un chemin qui mérite d’être regardé avec lucidité, confiance et exigence partagée.

Témoignage

Je voudrais partager un étonnement, et surtout une douleur, en espérant qu’elle puisse être entendue comme une invitation à réfléchir ensemble.

Notre famille a engagé une démarche auprès de la Communauté 360 de notre région. Nous sommes trois à disposer de l’habilitation familiale — le père, la mère et la grande sœur — pour accompagner un fils et un frère handicapé, adulte. Dans ce cadre, je suis aussi son porte-parole. Sa parole existe, mais elle est difficile dans sa clarté : il est verbal, avec des difficultés d’expression, et il a besoin de beaucoup de temps, de confiance et de médiations pour que ce qu’il veut dire puisse être entendu avec justesse.

Le projet que nous avons présenté n’est pas né d’une idée soudaine. Il est le fruit d’une réflexion très longue, conduite sur plusieurs années, et il aboutit aujourd’hui à quelque chose de nouveau dans la manière habituelle de parler d’un “projet de vie”. Il a aussi fait l’objet d’un travail patient de formulation, mené en famille avec plusieurs coordinatrices et professionnels psychologues sur plus d’une année pour être certains d’une volonté non biaisée : observer, reformuler, vérifier, ajuster, pour être sûrs, oui, d’être au plus près de ce que notre fils cherche à exprimer et à faire reconnaître.

Ce projet est simple à énoncer, et exigeant à rendre possible : notre fils souhaite pouvoir être accompagné tout au long de sa vie par un cercle stable de personnes de confiance, qu’il puisse choisir et reconnaître, qui sont gentils dit-il. Des personnes qui prennent le temps de le connaître, de l’écouter, de le comprendre, de le respecter. Des personnes capables aussi de soutenir sa parole quand elle se cherche ou n’arrive pas à se dire, de l’aider à traverser les démarches, et de veiller durablement à ce que ses intérêts soient réellement pris en compte. Et surtout : que cet accompagnement tienne dans le temps, y compris lorsque les interlocuteurs sont amenés à changer comme il le vit depuis plus de 20 ans par des mouvements incessants, et lorsque ses parents ou sa famille ne seront plus là.

Ce projet touche à quelque chose de très profond : la possibilité de se sentir en sécurité dans la durée. Il porte un espoir de continuité et de qualité de vie, et c’est pourquoi il suscite, chez notre fils comme chez nous, une émotion très forte. Au fil de ce travail, des signes nous ont frappés : chaque fois que ce projet revenait, notre fils souriait. Et dans la famille, l’émotion pouvait être forte, parfois jusqu’aux larmes, parce que ce projet touche à quelque chose d’essentiel.

C’est à partir de là que la douleur apparaît, quand cette demande rencontre une réponse qui, même bien intentionnée, ne parvient pas à l’accueillir à la hauteur de ce qu’elle représente, parce que trop relationnelle et non fléchée sur du conventionnel. Nous savons que la Communauté 360 est financée par l’ARS et soutenue, dans son fonctionnement, par des associations. Nous ne contestons ni l’utilité de ce cadre, ni l’engagement des intervenantes, qui font manifestement de leur mieux avec les moyens et les contraintes du quotidien. La réponse officielle a d’ailleurs évoqué une réalité que l’on peut comprendre : des priorités, des situations plus urgentes, un ordre de traitement, des documents à signer, un cadre à respecter. Rien de tout cela n’est choquant en soi. Nous savons que les équipes travaillent sous contrainte, avec des règles, des procédures, et souvent un manque de temps.

Mais ce que nous avons ressenti — et c’est cela que je souhaite rendre visible — c’est que ce type de cadre peut parfois empêcher d’entendre une demande qui demande précisément du temps long. Avant même que la “commande” de notre fils soit reconnue comme telle, il devient difficile de lui donner une place, parce qu’elle ne se réduit pas à un besoin immédiatement classable. Elle demande une compréhension patiente, progressive, incarnée. Et ce temps-là, dans l’organisation actuelle, est rare.

S’ajoute à cela un désarroi très concret : nous ne parvenons pas à identifier un interlocuteur en capacité de comprendre, d’accepter et de “prendre une commande”, et de la tenir. Nous cherchons une instance qui puisse dire, simplement : “oui, nous avons compris votre demande ; voici comment nous allons la travailler avec vous, dans le temps, et voici qui en répond.”

Or, au fil d’échanges trop courts, une non-clarté s’installe. Entre ce que l’on appelle “la Communauté 360” et les associations qui la soutiennent, nous ne savons pas quelle entité est en capacité de cadrer le sens de la mission, de contractualiser, de s’engager, d’assumer une continuité, et de garantir un minimum de tenue dans la durée. Nous savons qu’il existe un financeur public. Mais du point de vue de la famille, il devient difficile de savoir à qui s’adresser lorsqu’il faut une décision, un cap, un engagement explicite, et pas seulement une écoute ponctuelle conventionnée selon une charte imposée.

Ce n’est pas une demande de contrôle, ni une mise en accusation. C’est une demande de repère. Car lorsqu’un projet de vie repose sur la continuité et la confiance, la question finit inévitablement par se poser : avec qui contracte-t-on ? Qui répond de la commande ? Qui peut mobiliser, renforcer, réexpliciter, soutenir des équipes, non pas contre elles, mais pour leur donner les moyens de tenir une démarche exigeante dans la durée ?

Ce décalage produit un effet très particulier : une impression d’arrêt. Une difficulté à avancer. Une forme de découragement, non pas parce que quelqu’un dirait “non”, mais parce que le chemin pour dire “oui, nous avons compris, et voici comment nous allons travailler avec vous” ne se dessine pas réellement. Pour une famille, et pour une personne dont le projet est vital, cela ressemble à une perte de chance : celle de transformer un projet profond en trajectoire réelle, soutenue, durable. Quand cette réponse n’existe pas clairement, il se produit aussi un effet difficile à supporter : l’impression que tout devient “mou”, non par manque de bonne volonté, mais faute d’un point d’appui. Et cet effet a des conséquences humaines : perte d’élan, perte d’espoir, immobilisation, parce qu’aucune trajectoire n’apparaît, aucune prise ne se stabilise, aucun engagement ne se formule à un niveau où il serait tenable dans le temps.

Je crois que cette situation dépasse notre cas. Elle pose une question simple, presque tranquille, mais essentielle : comment notre solidarité collective s’organise-t-elle pour accueillir des projets qui ont besoin de durée ? Sommes-nous capables, institutionnellement, de travailler sur le fond, sur le long terme, avec des personnes dont les besoins ne se disent pas vite, ne se prouvent pas en une heure, et ne se résument pas à une case ou une fiche ? Il semble qu’il reste un chemin important entre les déclarations d’intention, les textes, et la mise en œuvre sur le terrain lorsque les demandes sortent des formats habituels — non pas parce qu’elles seraient extravagantes, mais parce qu’elles exigent du temps long, une compréhension progressive, et une continuité assumée.

Car ce que notre fils demande n’est pas un “plus”. C’est peut-être, au contraire, l’une des formes les plus élémentaires de la protection humaine : ne pas être seul face au monde, aujourd’hui et demain. Avoir autour de soi un cercle de personnes de confiance, suffisamment stable pour traverser les années, suffisamment reconnu pour pouvoir agir, suffisamment soutenu pour ne pas s’épuiser. On pourrait presque dire : une forme de mandat de protection future d’un autre type, centré sur la relation, la qualité de vie et la continuité, et pas seulement sur la gestion d’un dossier. Sur le fond, il nous semble que le sens est bien là : pour certaines personnes, la condition de la qualité de vie, ce n’est pas seulement une réponse ponctuelle, c’est l’existence d’un cercle de confiance durable — une protection future, concrète, vécue, reconnue et soutenue.

Je ne sais pas si nos cadres actuels savent comprendre et porter cela. Je sais seulement que, pour notre fils, c’est décisif. Et que, pour nous, le voir rester sans réponse claire est une source de tristesse et d’inquiétude.

Alors je pose cette question au collectif — aux institutions, aux financeurs, aux associations partenaires, aux professionnels, et à tous ceux qui cherchent sincèrement à bien faire : comment faire une place réelle, dans nos dispositifs, à ces projets de confiance et de durée ? Comment faire en sorte qu’une demande aussi fondamentale puisse être reconnue, comprise, puis soutenue, sans se dissoudre dans l’attente et les procédures ? Comment faire pour qu’une famille puisse trouver, en face d’elle, un interlocuteur identifiable, juridiquement et opérationnellement, capable de recevoir une commande (sans s’aligner sur la sienne), de la reconnaître, puis de l’assumer dans la durée ? Et comment donner aux équipes, dans ce cadre, l’appui et la clarté nécessaires pour que ce travail de fond devienne possible ?

Car au fond, il ne s’agit pas seulement d’organisation. Il s’agit de savoir quel avenir nous acceptons pour les personnes les plus vulnérables : un avenir fait de relais fragmentés et de réponses intermittentes, ou un avenir où la société garantit, concrètement, qu’aucune vie ne restera sans cercle de confiance pour la tenir debout — un cercle qui tienne, et une solidarité qui sache se rendre durable.

De ce témoignage,

Et vous, qu’en pensez-vous ?