Comme les étourneaux, nous nous équilibrons au quotidien dans la beauté du chaos

Imaginez une journée ordinaire…

Ce matin, Marie a 8 ans et a oublié son goûter.

À la récréation, Thomas partage le sien avec elle.

Cet après-midi, c’est Thomas qui ne comprend pas l’exercice de maths, et c’est Marie qui lui explique.

Qui aide qui ?

Les deux s’entraident, chacun à son tour.

Cette scène toute simple révèle quelque chose de profond :

👉 nous avons tous besoin des autres, et nous pouvons tous aider les autres.

Pas de la même façon, pas au même moment, mais toujours.

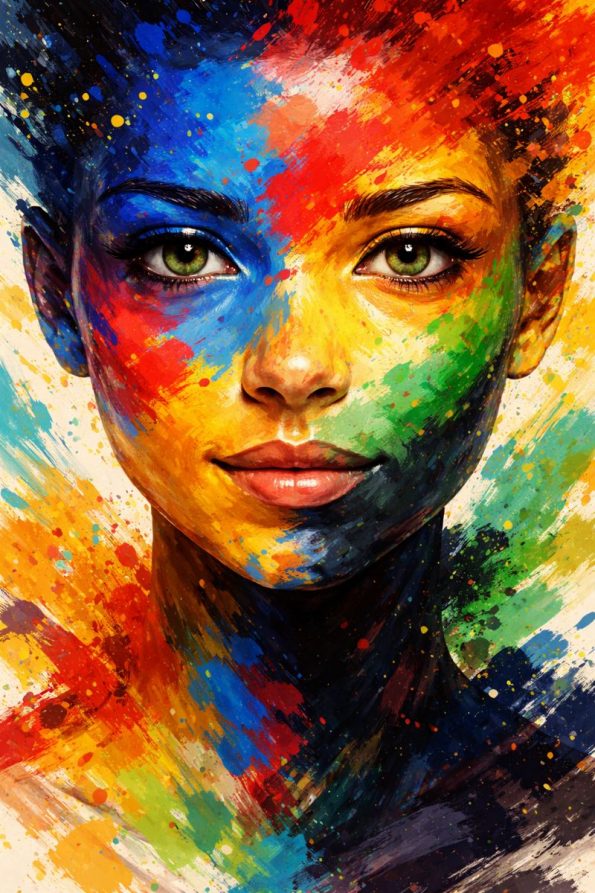

Les 5 façons d’exister ensemble

Dans la vie quotidienne, pour vivre avec les autres, nous avons besoin de cinq capacités fondamentales.

On peut les imaginer comme cinq couleurs qui se mélangent et s’équilibrent.

🔵 La couleur BLEUE – Être entendu, faire valoir sa parole

-

Le bébé qui pleure pour dire qu’il a faim

-

La personne âgée que les médecins ne prennent plus au sérieux

-

L’adolescent qui trouve enfin les mots pour dire son malaise

-

Le collègue timide dont personne n’écoute les idées en réunion

🔴 La couleur ROUGE – Se défendre, se protéger

-

L’enfant qui dit « non » quand on lui fait mal

-

La personne qui ose refuser une demande abusive

-

Celui qui connaît ses droits face à l’administration

-

La famille qui protège un membre fragile

🟢 La couleur VERTE – S’occuper de sa situation, chercher ce dont on a besoin

-

Trouver le bon médecin, le bon service

-

Remplir les formulaires administratifs

-

Organiser un déménagement

-

Gérer son budget, ses rendez-vous

⚫ La couleur NOIRE – Faire, agir, réaliser concrètement

-

Porter les courses pour quelqu’un

-

Réparer une fuite d’eau

-

Conduire pour emmener à l’hôpital

-

Cuisiner, nettoyer, construire

🟡 La couleur JAUNE – Appartenir, être inclus dans une communauté

-

Avoir une famille qui vous accueille aux fêtes

-

Être membre d’une association ou d’un club

-

Avoir des collègues qui vous considèrent

-

Vivre dans un quartier où l’on se salue

Le secret des cinq couleurs

Chacun de nous possède les cinq couleurs.

Mais elles ne brillent ni avec la même intensité, ni au même moment, ni pour la même durée.

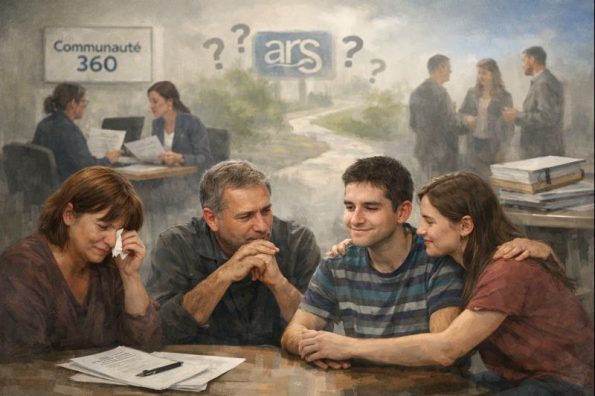

Exemple 1 : Sophie, 35 ans, cadre dynamique

-

Bleu fort : elle s’exprime très bien en réunion

-

Rouge fort : elle sait défendre ses limites

-

Vert fort : elle gère parfaitement son agenda

-

Noir faible : blessée, elle ne peut pas porter ses courses

-

Jaune faible : elle vit seule, loin de sa famille

Exemple 2 : Karim, 70 ans, retraité, son voisin

-

Bleu faible : il a du mal à se faire comprendre des administrations

-

Rouge faible : il connaît mal ses droits

-

Vert faible : il se perd dans les démarches en ligne

-

Noir fort : il est bricoleur et en bonne santé

-

Jaune fort : il connaît tout le quartier depuis 40 ans

Que se passe-t-il entre eux ?

-

Karim descend les courses de Sophie

(son Noir fort compense le Noir faible de Sophie) -

Sophie aide Karim à remplir sa déclaration d’impôts en ligne

(son Vert fort compense le Vert faible de Karim) -

Karim invite Sophie au repas de quartier

(son Jaune fort compense le Jaune faible de Sophie) -

Sophie appelle la mairie pour Karim

(son Bleu et son Vert forts compensent ses faiblesses)

Qui aide qui ? Les deux.

Qui est vulnérable ? Les deux.

Qui est ressource ? Les deux.

Comme les étourneaux qui dansent dans le ciel

Vous avez déjà vu ces nuages d’oiseaux qui dessinent des figures spectaculaires au coucher du soleil ?

Chaque étourneau suit des règles simples :

-

rester proche de ses voisins

-

aller dans leur direction

-

éviter la collision

De ces règles simples naît une danse collective magnifique.

👉 La solidarité fonctionne exactement de la même façon.

La solidarité, concrètement

À chaque instant, chacun de nous :

-

regarde quelles couleurs il peut offrir aujourd’hui

-

regarde quelles couleurs lui manquent aujourd’hui

-

s’ajuste avec ceux qui l’entourent

-

coopère pour que les couleurs se renforcent chez quelqu’un qui en a besoin

De cet équilibrage permanent naît ce que l’on appelle la solidarité.

Pas un système avec des « aidants » d’un côté et des « aidés » de l’autre,

mais une danse, où chacun est tantôt l’un, tantôt l’autre, souvent les deux en même temps.

Dans la vraie vie

À la maison

Papa sait réparer (Noir), mais c’est Maman qui gère les papiers (Vert).

L’ado s’exprime mal (Bleu faible) mais aide sa petite sœur pour les devoirs (Rouge et Noir).

Grand-mère ne peut plus conduire (Noir faible) mais accueille tout le monde le dimanche (Rouge et Jaune forts).

Au travail

Un collègue est brillant techniquement (Noir et Vert forts) mais n’ose pas parler en réunion (Bleu faible).

Vous portez sa voix.

Lui résout vos problèmes informatiques.

Dans le quartier

La voisine âgée ne sort plus (Noir faible) mais garde les enfants (Rouge et Jaune forts).

Vous faites ses courses.

Elle vous raconte l’histoire du quartier.

Ce que cela change

Comprendre cela, c’est comprendre que :

-

Personne n’est 100 % autonome

-

Personne n’est 100 % dépendant

-

Un « vulnérable » peut aider un autre

-

La solidarité n’est pas de la charité

-

Nous changeons de position tout au long de la vie

Et si…

Et si nous organisions nos familles, nos entreprises, nos quartiers, nos services sociaux avec cette idée simple en tête ?

Non plus :

« Voici les aidants » / « voici les aidés »

Mais plutôt :

« Quelles couleurs chacun peut-il offrir aujourd’hui, et de quelles couleurs a-t-il besoin ? »

Alors la solidarité cesserait d’être une obligation morale.

Elle redeviendrait ce qu’elle est vraiment :