La sensibilisation sur ce sujet ne suffit pas, notamment pour les personnes vulnérables ne disposant pas de capacités autonomes.

Dans le monde du handicap psychique ou mental, la sensibilisation à l’autodétermination a, pour partie en certains endroits, été largement diffusée auprès des familles et des professionnels des institutions. Ces grandes campagnes d’avant-garde ont permis de déclarer une intention. Mais en réalité ce beau sujet ne prendra corps que lorsque nous nous intéresserons aux conditions qui permettent son effectivité*.

* L’effectivité désigne le caractère concret et réel de l’application ou de la mise en œuvre d’une loi, d’une règle, d’un dispositif ou d’une mesure. En d’autres termes, il s’agit de la capacité de cette loi, règle ou mesure à produire les effets escomptés dans la réalité pratique, au-delà de son existence théorique ou formelle.

Cela implique qu’un “quelque chose” rattaché à la personne, déterminant, soit partagé et que son fonctionnement soit vécu par chaque personne, chaque famille et chaque environnement spécifique ou temporaire de la personne.

On entend aussi parler d’environnement “capacitant” ou “capabilités des relations” entre la question ce “quelque chose” et la capacité d’agir dans la décision et l’action.

Quel est ce quelque chose ? Quelles sont les conditions de l’effectivité de l’autodétermination ? Autrement dit, qu’est-ce qui permet l’autodétermination ? Quel est l’environnement humain et dynamique qui la permet ? Comment cela se passe-t-il autour de la personne, avec la personne et en fonction des sujets ? Par exemple, on ne choisit pas une pomme comme on choisit son conjoint ou une vaccination. Cela ne relève pas du ressort exclusif du personnel de telle ou telle institution. Sachant que la personne vulnérable traverse souvent successivement ou parallèlement plusieurs institutions dans son parcours de vie, cette organisation et ses décisions ne se rattachent qu’à elle et non aux institutions qu’elle visite ou qui l’accueillent temporairement. Ce ne sont donc pas seulement les professionnels des institutions qu’il faut former, mais spécifiquement les personnes qui entourent la personne vulnérable dans sa vie en général.

Mais qui sont ces personnes et comment fonctionnent-elles ensemble sur ce sujet ? Quelles sont la réalité et l’organisation de cette entourage ?

Les acteurs autour de la personne La question reste donc de savoir : pour chaque personne et chaque situation, qui se trouve autour de la personne pour lui accorder du temps et de l’attention afin de la comprendre et de déchiffrer ce qu’elle dit ou exprime dans l’intimité ? Quelles sont ces personnes de confiances, quelles sont les conditions de lieux, de temps et d’ambiances qui permettent l’émergence de la vraie expression dans l’intimité ? Car il est essentiel de faire émerger le vrai, souvent difficile à comprendre et à déchiffrer, en lui apportant suffisamment d’informations assimilables par la personne pour l’alimenter. Comment peut-on s’assurer qu’on a bien compris ce que la personne exprime ? En cas de prise de risques, de litige ou de gros problèmes, comment sommes-nous soutenus, réassurés par des dispositifs éthiques ou de médiation ?

Qui décide en dernier ressort ? La personne vulnérable, certes, mais si elle n’en est pas capable ? Qui porte la parole de la personne en dernier ressort ? Cela est éminemment singulier pour chaque situation et nécessite d’accompagner l’organisation à mettre en place pour définir qui fait quoi, avec quelles prérogatives et quelle autorité. À quel consensus opérationnel et respectueux doit-on aboutir ? Il faut aussi intégrer des notions de protection juridique et la loi en arbitrage final si nécessaire.

L’importance de l’organisation Sans aborder le problème de l’organisation autour de chaque personne vulnérable, les déclarations d’autodétermination restent de belles intentions. La formation de cette organisation autour de la personne nécessite une intervention qui peut être initiée par tout citoyen ou professionnel. Les institutions de la solidarité doivent encourager et soutenir la création de cette organisation, ce qui n’est pas encore à l’ordre du jour.

Formation et sensibilisation En définitive, les formules d’intervention doivent agir concrètement pour chaque situation, afin qu’elle soit auditée en termes de contenu organisationnel “capacitant”. Il faut connaître les acteurs qui interviennent autour de la personne et leur faire apparaître cette organisation pour qu’ils jouent de façon juste et équilibrée. Il ne s’agit plus d’une sensibilisation générale, mais d’un travail singulier de construction autour de chaque situation.

Conclusion L’autodétermination implique de savoir qui protège et défend la personne, qui s’occupe de sa situation, comment sont recherchés les éléments permettant de nourrir la réflexion, et comment cette triple compétence s’agrège en des temps et des espaces d’écoute et d’attention. C’est à ces conditions incontournables que l’autodétermination peut alors émerger, soutenue par de l’éthique, tout au long de la vie de la personne, et sans spécificité des lieux où elle se trouve à un moment donné. Tant que ces questions organisationnelles ne sont pas abordées, l’autodétermination restera une belle intention.

_________________________

Initiative de Dediĉi en matière d’autodétermination

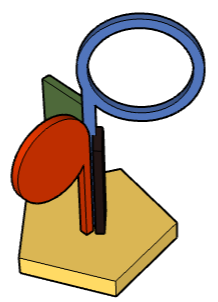

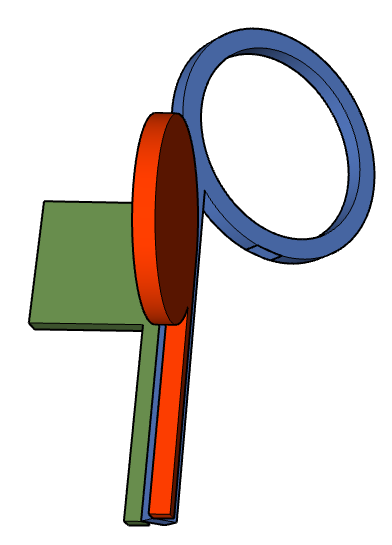

La “Cabane au fond du jardin” : Depuis bientôt prés de 3 ans en Alsace, Dediĉi a mis en place le projet “La Cabane au fond du jardin”, où une trentaine de personnes handicapées mentales, leurs proches, et des professionnels coopèrent régulièrement dans un environnement sécurisé pour écouter et comprendre les besoins et les envies de vie des personnes vulnérables. Cette initiative vise à créer continûment un espace de dialogue intime et bienveillant, essentiel pour l’autodétermination. On y introduit la notion de Triade d’Autodétermination, un sous groupe des 3 principaux rôles du processus général, un méta-processus-principel en 5 rôles.

La triade d’autodétermination rassemble la personne vulnérable, ceux qui la défendent et la protègent et ceux qui s’occupent de sa situation.

Recherche-action : Dediĉi mène ce projet de recherche-action en partenariat avec des associations telles que Au-fil-de-la-Vie (Thann), Apei-Centre-Alsace (Sélestat), Sinclair (Mulhouse), et l’École de Praxis Sociale de Mulhouse. Cette approche permet de tester et valider des pratiques d’accompagnement centrées sur les personnes vulnérables, renforçant ainsi leur pouvoir d’agir dans divers contextes institutionnels et familiaux. Un rendu compte officiel de cette recherche-action est prévu en Alsace pour novembre 2024.

Partenariats et soutiens : Le projet Dediĉi est soutenu par la Fondation de France et la Collectivité Européenne d’Alsace. Ces partenariats permettent de donner une dimension théorique et pratique aux initiatives de Dediĉi, en intégrant les recommandations de rapports importants qui rejoignent ce que propose Dediĉi depuis toujours, comme celui de Denis Piveteau en 2014, qui soulignait la nécessité de renforcer l’organisation autour des personnes vulnérables, sans dire comment .

Évolution : Depuis plus de 30 ans, Dediĉi développe et affine des approches centrées sur la personne vulnérable, proposant une organisation radicalement centrée sur la personne et son entourage. Cette démarche, au début perçue comme « ésotérique », continue d’évoluer dans sa présentation « exotérique » et opérationnelle, ce qui lui permet aujourd’hui d’être reconnue. Cette démarche s’adapte à toutes les situations de personnes vulnérables dans des contextes variés où elles évoluent.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les articles sur le site officiel www.dedici.org